Wie wir über die Stimme unsere Persönlichkeit entwickeln

Was unsere Stimme beeinflusst, wie sie wirkt und wie sie sich entfalten kann. Lesedauer: etwa 60 Minuten

Wenn im Geist ein Hindernis vorhanden ist, dann ist auch in der Stimme eines vorhanden.

Hazrat Inayat Khan

Diese Komplexität war mir keineswegs klar, als ich mich entschloss, Schauspieler zu werden. Und vermutlich wäre mir diese Unklarheit bis heute erhalten geblieben, wenn ich mit meiner Stimme nicht an Grenzen gestoßen wäre. Das Leben hat mir zwar eine ausdrucksstarke und auch kraftvolle Stimme geschenkt. Meine eigentlich wunderbaren stimmlichen Möglichkeiten reduzierten sich im beruflichen Alltag jedoch schon bald regelmäßig gegen Null; um so länger ich sprechen musste, desto mehr strengte es mich an und um so mehr nahm meine gesamte AusdrucksFähigkeit ab. Zwar lässt sich so ein Defizit bis zu einem gewissen Grad durch den Einsatz von Kraft kompensieren. Diese Strategie schädigt auf Dauer aber die Stimmbänder und kann sogar zum weitgehenden Verlust der Stimme führen. Ich habe mir damals wohl nur deshalb keinen dauerhaften StimmbandSchaden zugezogen, weil ich sehr schnell damit begonnen habe, mein Problem von allen Seiten einzukreisen. Nach vielen, durchaus auch leidvollen Erfahrungen ist am Ende herausgekommen, dass eine Verwachsung wohl seit meiner Geburt die Beweglichkeit meines Zwerchfells beeinträchtigt. Weshalb es mir schwer fällt, mich während des Sprechens (oder Singens) auf natürliche Weise zu regenerieren. Das hätte ein hinreichender Grund sein können, auf eine Umschulung zu setzen und mir ein neues BerufsFeld zu suchen. Erstaunlicherweise saß ich inzwischen jedoch als Sprecher für Funk und Fernsehen fest im Sattel. Es war mir im Lauf der Jahre gelungen, Strategien zu entwickeln, mit denen ich die beruflichen Anforderungen trotz der Einschränkung passabel bewältigen konnte. Dabei habe ich entdeckt, dass von meiner Stimme unter bestimmten Voraussetzungen eine Art heilsamer Kraft ausgeht, die nach innen und nach außen wirkt. (Heute gibt es für mich kein wirkungsvolleres Mittel als meine eigene Stimme, um mich zu entspannen und gleichzeitig mit Energie aufzuladen.) Andere Menschen sprachen sogar davon, dass meine Stimme sie auf besondere Weise berühre und ihnen gut tue. Beides passte zunächst überhaupt nicht zu dem, wie ich mich selbst und meine Stimme im Alltag wahrnahm. Lange Zeit habe ich solchen Aussagen deshalb misstraut und eine etwa erbetene, individuelle Einschlaf-CD eher ungläubig im TonStudio aufgenommen. Seit ich jedoch angefangen habe, mein Wissen über die Stimme aktiv weiterzugeben, häufen sich derartige Rückmeldungen. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass Stimmen tatsächlich heilsame Wirkungen haben. Wahrscheinlich geht es dabei zunächst um eine Art SelbstHeilungsKraft, die erst in zweiter Linie - gewissermaßen nebenbei - auch auf die Umwelt wirkt. Meine Erfahrungen mit Gruppen legen darüber hinaus nahe, dass sich diese SelbstHeilungsKraft verstärkt, wenn sie mit der anderer Menschen in Resonanz geht. (Was auch eine Erklärung dafür wäre, warum es so belebend sein kann, in einem Chor zu singen.)

ResonanzRäume sind SeelenRäume

Die Arbeit mit Menschen in Gruppen hat mich schon immer fasziniert; diese Faszination ist noch größer geworden, seitdem ich mich dabei auf die Stimme konzentriere. Es überrascht mich stets auf's Neue, was möglich wird, wenn Menschen ihre Stimmen bewusst einsetzen, um mit sich selbst und anderen in Kontakt zu gehen. Anscheinend gelingt es auf diese Weise besonders leicht, bislang verborgene innerseelische Räume zu betreten und Erfahrungen zu machen, die uns einen neuen Zugang zu uns selbst und zu unserer Stimme eröffnen. Meiner Auffassung nach besteht sogar ein direkter Zusammenhang zwischen unseren stimmlichen ResonanzRäumen und solchen SeelenRäumen, der sich immer offenbart, wenn uns eine Stimme berührt. Dann verbinden sich Resonanz- und SeelenRaum wie durch eine Tür, die zuvor verschlossen war, zu einem größeren Ganzen. Mein Anliegen ist es, Schlüssel zu liefern, um solche geschlossenen Türen zu öffnen.

Türen sind Grenzen

Türen markieren immer auch eine Grenze, einen Übergang. Früher hatten Türen eine Schwelle. Dieses Wort ist praktisch ausgestorben, weil es in modernen Gebäuden eine solche Erhebung im Boden zwischen zwei Räumen nicht mehr gibt. Mit ihm ist auch ein bildhafter Ausdruck verschwunden, der deutlich macht, was es heisst, von einem Raum in den anderen zu wechseln; nämlich über eine Schwelle zu gehen. Er weist darauf hin, dass es einer größeren Anstrengung bedarf, um in den neuen Raum zu gelangen. Ich muss dafür mehr Energie aufbringen und - anders als beim alltäglichen Gehen - meinen Fuß ein wenig höher heben und einen ungewohnten Schritt machen. Ungeübte können dabei durchaus ins Stolpern kommen, ihr Gleichgewicht verlieren und sogar stürzen. Tatsächlich haben sehr viele Menschen im Umgang mit Grenzen inzwischen keinerlei Übung mehr. Sprechen wir heute von Grenzen, geht es meistens darum, sie zu überwinden oder sie zumindest auszudehnen, eher selten darum, sie zu respektieren. Ursache dafür ist der verbreitete Glaube, Grenzen seien von Menschen gemacht und würden in Wirklichkeit nicht existieren. Dahinter steckt meist eine Art größenwahnsinniger Ignoranz, eine sogenannte narzistische PersönlichkeitsStörung, die so andauernd und weit verbreitet ist, dass sie sich in unseren Genen verankern könnte. Sie dürfte der Hauptgrund für die gewaltigen Probleme sein, die wir auf unserem Planeten mittlerweile lösen müssen.

Grenzen achten

Höchste Zeit also, sich auf die Natur und die in ihr selbstverständlich vorkommenden Grenzen zu besinnen, den Umgang mit ihnen neu zu erlernen und sich zu fragen: Wie lässt sich der Gang über eine Schwelle so gestalten, dass wir dabei nicht ins Straucheln kommen und uns in dem neu zu betretenden Raum auch zurecht finden, damit wir seine Möglichkeiten für unsere weitere Entwicklung wirklich ausschöpfen können? Das Wissen darüber ist vorhanden. Es erschließt sich uns jedoch erst, wenn wir bereit sind, unseren individuellen, kleinen Verstand so zu sehen, wie er ist: begrenzt. Erst das ermöglicht uns, von dem Podest herunterzusteigen, von dem „westlich" geprägte Menschen häufig auf den Rest der Welt schauen, und versetzt uns in die Lage, den Wert des Wissens einzuschätzen, das andere Kulturen einbringen können.

TürÖffner

Dort, wo die Menschen noch wirklich naturverbunden leben, sich selbst als Teil der Natur wahrnehmen, gehört es zum Allgemeinwissen, dass die Übergänge großen Einfluss auf das haben, was danach kommt. Traditionell begleiten und unterstützen die Menschen in diesen Kulturen deshalb jeden Übergang im Leben mit einem eigenen Ritual. Zwar dämmert uns im Westen allmählich, wie wichtig eine sanfte Geburt für die weitere Entwicklung eines Menschen ist. Von einem in der Allgemeinheit verankerten Wissen über dieses Thema sind wir aber weiter entfernt als jemals zuvor. (Belegen lässt sich das schon allein mit der kontinuierlichen Zunahme medizinischer Eingriffe wie z.B. der KaiserSchnitte.) Dieses Defizit erschwert ein Verständnis der tieferen Bedeutung von Ritualen. Denn im Kern sind alle echten Rituale GeburtsRituale.

Lernprozesse anstoßen

Seitdem ich ResonanzRäume und SeelenRäume als zwei Seiten einer Medaille sehe, erlebe ich immer wieder, wie ein ÜbergangsRitual, ein bewusstes Über-Die-Schwelle-Gehen diese beiden Räume auf heilsame Weise verbinden und eine Stimme sich mehr entfalten kann. Heilung und Lernen betrachte ich dabei als ein und denselben Prozess, in dem wir eine - wie auch immer geartete - Information anders als bislang gewohnt aufnehmen und verarbeiten, um sie besser zu integrieren und so klüger, gesünder, vollständiger, stärker, größer und auch schöner zu werden. Wir haben es also mit einem Wachstums- und EntwicklungsProzess zu tun. Diese Prozesse sind stets auf größere Vielfalt und Komplexität ausgerichtet und vollziehen sich mit Hilfe unserer SinnesOrgane. Im Zusammenhang mit unserer Stimme ist das der GehörSinn. Für größere Vielfalt sorgen hier die Obertöne, deren weitreichende Bedeutung gerade erst erkannt wird.

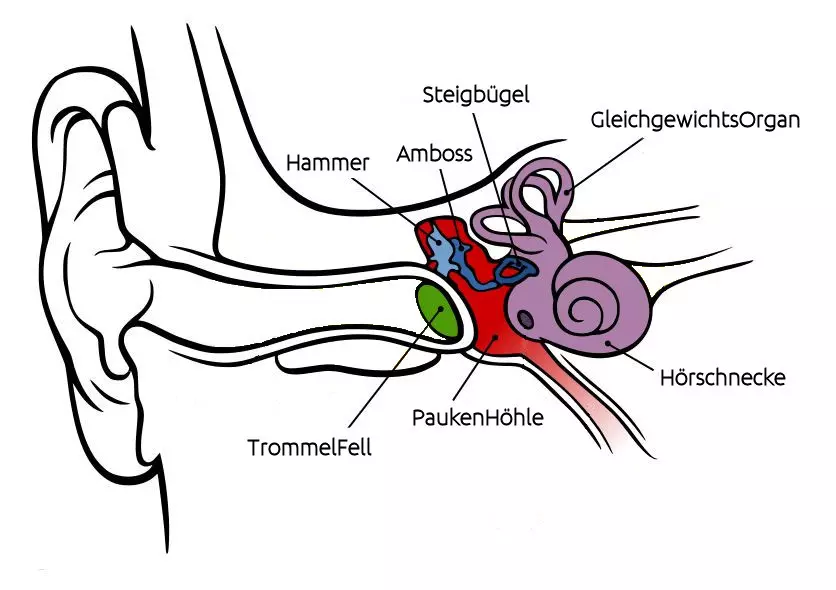

In diesem Beitrag beschreibe ich, wie wir solche Lern- und HeilungsProzesse mit Obertönen, AtemPausen und rituellen KlangSkulpturen anstoßen können und warum dafür ein neues, erweitertes Verständnis des Hörens hilfreich ist, für das die Vorgänge in der sogenannten PaukenHöhle (s. Abb. 1) besonders bedeutsam sind.

Stimme als Ursache und Wirkung

Die Stimme ist also kein Apparat, der mechanisch funktioniert und sich wie eine Maschine bedienen lässt. Zwar gibt es auch hier so etwas wie BedienungsFehler, wenn wir uns eine falsche Technik aneignen oder eine bestimmte Technik zu stark betonen. Wir lösen Stimmprobleme jedoch nicht, indem wir nach der ultimativen Technik suchen, eben weil die Stimme kein mechanischer Apparat ist, bei dem sich Ursache und Wirkung eindeutig unterscheiden lassen. (Deshalb hilft auch eine Unterscheidung zwischen physiologisch und psychisch bedingten Stimmstörungen meist nur begrenzt weiter.) Wollen wir die FunktionsWeise unserer Stimme verstehen, müssen wir sie als ein System betrachten, in dem jedes Element sowohl Ursache als auch Wirkung sein kann. (In dem Beitrag „Vom Wert der Pause" habe ich bereits versucht, das am Beispiel des Atems und der AtemPause zu verdeutlichen.) Wir brauchen also den Blick auf das Ganze, wenn wir hier weiterkommen wollen. Dass eine BetrachtungsWeise, die sich auf den physischen Körper beschränkt, dabei nicht ausreicht, versteht sich dementsprechend von selbst. Ohne Frage spielen auch unsere Gefühle und Empfindungen eine große Rolle, genauso wie unsere Gedanken und geistigen Konzepte. Wollen wir unsere Stimme wirklich befreien, kommen wir letztlich auch an der spirituellen Dimension unseres Lebens nicht vorbei und wir müssen uns fragen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen.

Erweitertes Hören

Dabei geht es nicht darum, diese Fragen endgültig zu beantworten. (Der Glaube, dies zu können, wäre vermessen und lediglich Ausdruck der oben bereits erwähnten PersönlichkeitsStörung.) Vielmehr geht es darum, eine fragende GrundHaltung einzunehmen und uns dabei mit Hilfe dieser Fragen auszurichten. Das ist nichts Neues, wurde von weisen Menschen wie Sokrates schon immer eingefordert und ist für Kinder selbstverständlich, solange sie sich auf natürliche Weise entwickeln können. Erwachsene haben diese Haltung oft verloren, was früher oder später zu Problemen führt, die sich meist als Krise zeigen. Dann ist eine Pause angesagt, ein Inne-Halten, ein Nach-Innen-Lauschen und Sich-Erinnern. Das heisst zunächst, sich dem zuzuwenden, was wir in unserem Körper über die Sinne wahrnehmen und empfinden; eine uralte HerangehensWeise, die sich inzwischen vor allem unter der Bezeichnung Achtsamkeit verbreitet. Speziell in der Stimm- und GesangsAusbildung finden sich Methoden, die Achtsamkeit mit einer Schulung der Bewegungen, insbesondere einer ökonomischen Steuerung der Feinmuskulatur verbinden (Kinästhetik). All diesen Ansätzen liegt jene fragende Haltung zugrunde, die ich als erweitertes Hören bezeichne.

Stimme als hörbarer Atem

Damit sich leichter nachvollziehen lässt, warum ich diesen Begriff allen anderen vorziehe, möchte ich erst einmal auf einige Beobachtungen eingehen, die das Phänomen physikalischer Schwingungen und unser Hörvermögen betreffen. Die Stimme ist hörbar gewordener Atem, so lautet eine Definition, die deutlich macht, wie wichtig der Atem für die Stimme ist. Er bildet die GrundLage, die Schwingung, auf die der hörbare Teil der Stimme aufmoduliert wird, ähnlich den Inhalten einer RadioSendung, die auf einer TrägerWelle durch den Äther geschickt werden. Die TrägerWelle selbst ist unhörbar, so wie der Atem meistens nicht zu hören ist. Dennoch ist der Atem BestandTeil der Stimme. Auch wenn wir ihn nicht hören, transportiert er Informationen, die bewusst oder unbewusst von anderen - aber auch von uns selbst - aufgenommen werden. So überträgt sich etwa die hektische Atemlosigkeit eines Redners in Form von Unruhe auf sein Publikum, unabhängig vom eigentlichen Inhalt der Rede. Unsere Stimme beinhaltet also hörbare Anteile und solche, die wir zwar nicht hören, mit feineren Antennen aber dennoch wahrnehmen können. Betrachten wir die Bewegung des Atmens als Schwingung, wird ebenfalls deutlich, dass die Stimme auch in FrequenzBereichen wirkt, die über unser alltägliches Hörvermögen hinausgehen.

Der Körper hört mit

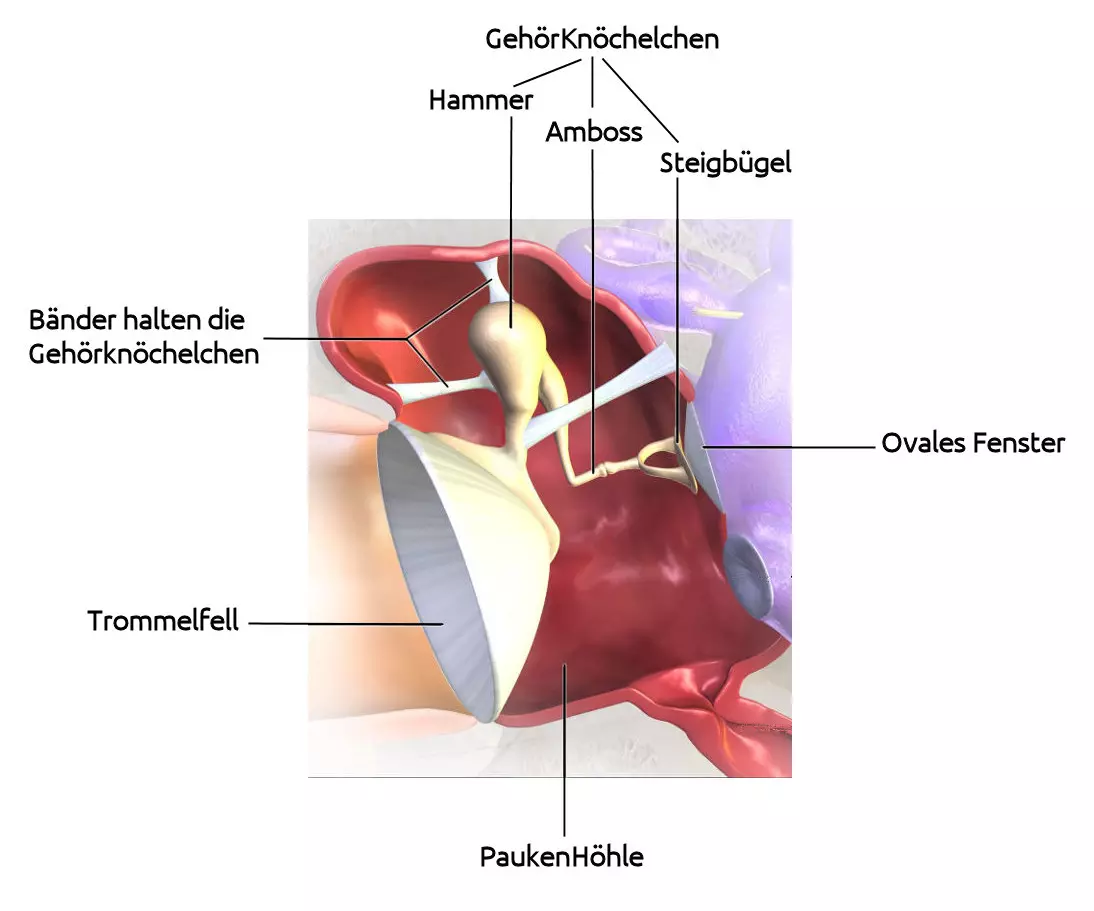

Medizinisch gesehen hören wir Frequenzen im Bereich zwischen 20 und 20 000 Hertz. Die Grenzen sind fließend und hängen darüber hinaus vom Schalldruck ab. Dabei „hören" wir mit unserem ganzen Körper, insbesondere über die sogenannte KnochenLeitung. Aus schulmedizinischer Sicht wird der Schall im MittelOhr über die GehörKnöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) in der PaukenHöhle übertragen (s. Abb. 2). Das ist allerdings nicht widerspruchsfrei geklärt. So lässt sich die Übertragung eines Tons zwischen Amboss und Steigbügel mit den Gesetzen der Physik wohl nur ungenügend beschreiben, weil der Abstand zwischen beiden für eine verzerrungsfreie Übermittlung zu groß ist.

Hören und SchwingungsFähigkeit

Auch die WechselWirkungen zwischen unserem Hörvermögen und unserer Stimme finden bislang noch wenig Beachtung. In unserer Stimme sind immer nur die Schwingungen nachweisbar, die wir hören können. Das zeigen etwa Untersuchungen des französischen Arztes Alfred Tomatis. GesangsLehrer wissen, dass die Fähigkeit, beim Singen die Töne zu treffen (Intonation), mit der Fähigkeit verbunden ist, die Unterschiede zwischen den Tönen zu hören. Aus dem Fehlen dieser Fähigkeit lässt sich - entgegen einer verbreiteten Meinung - aber nicht ableiten, der oder die Betreffende sei unmusikalisch. Wir haben es hier zunächst einmal nur mit einem eingeschränkten Hörvermögen zu tun, hinter dem sich fast immer irgendeine Art von Trauma verbirgt. Unser Hörvermögen mit Musikalität gleichzusetzen, vereinfacht die Zusammenhänge in grober Weise und hilft nicht weiter. Im Gegenteil: Ein solches Urteil kann die Betroffenen retraumatisieren. Sowohl das Vermögen, Töne beim Hören gut unterscheiden zu können, als auch das Vermögen, sie beim Singen genau zu treffen, hängen vor allem mit der Elastizität, also der SchwingungsFähigkeit des TrommelFells zusammen. Und die korrespondiert offenbar mit der SchwingungsFähigkeit anderer Teile unseres Körpers, wie der von Zwerchfell oder Stimmbändern, die für Atmung und Stimme besonders wichtig sind. Neigt das TrommelFell etwa zur Erschlaffung, scheint sich das entsprechend auf den Tonus unserer Muskeln auszuwirken. Je weniger elastisch unser TrommelFell ist, desto undifferenzierter ist das Hörvermögen und umso ungenauer die Intonation. Gelingt es uns, seine SchwingungsFähigkeit zu erhöhen, verbessern sich Hörvermögen, Intonation und MuskelTonus. Auch darauf hat schon Alfred Tomatis hingewiesen. Ich selbst bin zwar nicht in der Lage, aktuelle SpannungsZustände von TrommelFellen oder Muskeln zu messen, in der Praxis beobachte ich aber immer wieder Veränderungen, die ich nur so erklären kann. (Das Thema Lateralität, also die Unterschiede zwischen linksseitigem und rechtsseitigem Hören, möchte ich für den Moment ausklammern.)

Spannung als Balance zwischen Lassen und Halten

Nun stellt sich die Frage, wovon diese SchwingungsFähigkeit abhängt. Beim Zwerchfell, einem der schwingungsfähigsten Organe in unserem Körper, lässt sich das an dem festmachen, was die AtemTherapeutin Ilse Middendorf die „gelassene Haltung" genannt hat. Dieser Begriff ist in sich widersprüchlich, solange wir Lassen und Halten als Gegensätze sehen. Betrachten wir sie jedoch als Pole, zwischen denen wir hin- und herschwingen, wird deutlich, dass die gelassene Haltung immer mit einer Spannung verbunden ist. Darüber hinaus ist sie verwandt mit der fragenden Haltung des erweiterten Hörens. Für das Zwerchfell wie die Stimmbänder bedeutet dies, unsere KörperHaltung so auszurichten, dass wir eine optimale Spannung und SchwingungsFähigkeit erhalten. Doch wie bewerkstelligen wir diese Ausrichtung?

GleichgewichtsSinn steuert SchwingungsFähigkeit

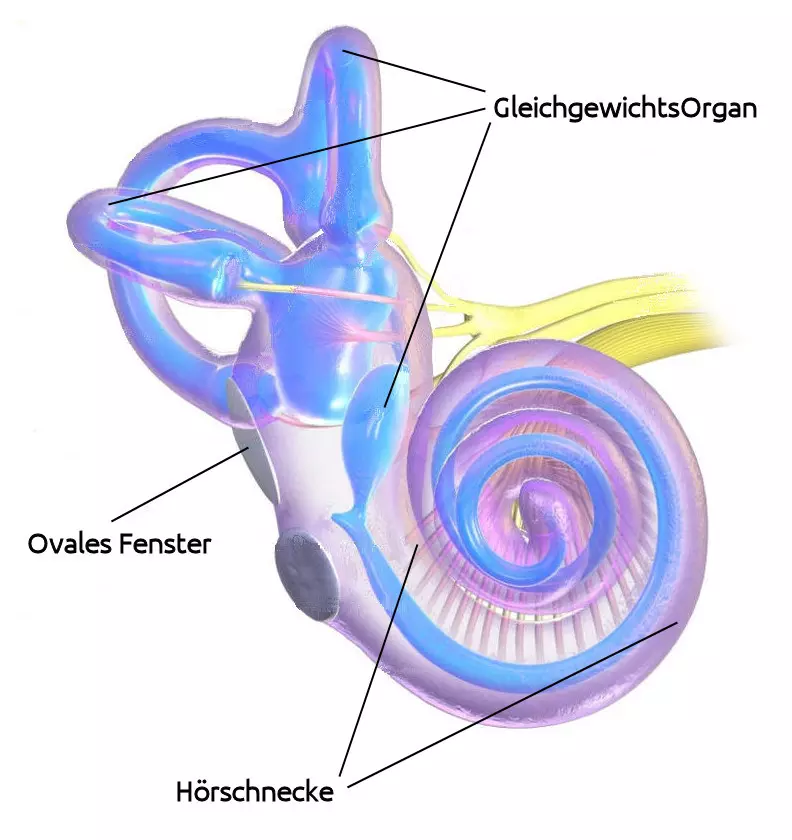

Hier kommt ein weiterer faszinierender physiologischer Zusammenhang ins Spiel: Im Ohr sitzt auch unser GleichgewichtsOrgan (s. Abb. 3). Und das ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, unsere Muskeln ökonomisch zu steuern, also genau die Energie einzusetzen, die nötig ist, um eine bestimmte Bewegung auszuführen. Diese „Wirtschaftlichkeit" entspricht jener gelassenen Haltung. Zu ihr gelangen wir durch unseren GleichgewichtsSinn. Ihn brauchen wir, wenn es darum geht, möglichst schwingungsfähig zu sein, unser Zwerchfell und unsere Stimmbänder optimal elastisch zu halten. Da das Verhalten von Zwerch- und TrommelFell miteinander korrespondieren, müsste nun Entsprechendes für das TrommelFell gelten. Tatsächlich sind die GehörKnöchelchen im MittelOhr über den Steigbügel und das sogenannte ovale Fenster mit dem GleichgewichtsOrgan im Innenohr verbunden und ihre Bewegungen werden über sehr feine MuskelBänder kontrolliert. Wenn diese Knöchelchen entgegen der schulmedizinischen Annahme nun nicht in erster Linie dazu da sind, Schall zu übertragen, muss die Natur für sie eine andere Aufgabe vorgesehen haben. Mit Alfred Tomatis plädiere ich dafür, dass sie gesteuert vom GleichgewichtsOrgan hauptsächlich die SchwingungsFähigkeit des TrommelFells regulieren.

Nach Tomatis' Verständnis bilden die GehörKnöchelchen zusammen mit den sie haltenden Bändern einen filigranen Mechanismus, bei dem der HammerStiel am Ende den Druck auf das TrommelFell verringert oder erhöht und dadurch dessen Spannung beeinflusst, ähnlich wie ein geschickter Trommler während seines Spiels die TonHöhe seines Instruments variiert, indem er mit einer Hand Druck auf das Fell der Trommel ausübt.

Das Ohr sendet auch

Unser Ohr vereint also in sich eine passive, rezeptive und eine expressive, aktive Funktion. Beide hängen miteinander zusammen, beeinflussen sich gegenseitig und lassen sich daher nicht isoliert betrachten. Hören heißt, zu senden und zu empfangen. So überraschend dies klingen mag, in der TonTechnik ist dieses Phänomen bekannt; es gibt Lautsprecher, die sich grundsätzlich auch als Mikrofon nutzen lassen, und Mikrofone, die man auch als Lautsprecher einsetzen könnte. Der technische GrundBaustein ist in beiden Fällen der gleiche, nämlich eine Membran. Im Unterschied zu diesen technischen Membranen ist das menschliche TrommelFell Teil eines RegulationsKreislaufs. Ungewöhnlich daran ist, dass die Regulation in zwei Richtungen wirkt, nämlich nach innen und nach außen. Einerseits entscheidet die SchwingungsFähigkeit unseres TrommelFells wesentlich darüber, welche Frequenzen über die SchädelKnochen ins InnenOhr weitergeleitet werden. Andererseits wirkt jeder SchallImpuls über das GleichgewichtsOrgan im InnenOhr auf unseren BewegungsApparat und damit über die GehörKnöchelchen wieder auf die SchwingungsFähigkeit des TrommelFells.

Die Kontrollinstanz

Dabei ist unser Hörvermögen nicht statisch. Es kann sich verschlechtern und verbessern. Deshalb muss es in dem beschriebenen Kreislauf einen weiteren Faktor geben, der ihn beeinflusst. Eine Instanz, die entscheidet, ob wir einen SchallImpuls aufnehmen, in uns hereinlassen, also wahrnehmen wollen oder nicht. Dabei steht diese Instanz vor einer großen Herausforderung. Einerseits muss sie dafür sorgen, dass unser System nicht mit Reizen überflutet wird, die es nicht verarbeiten kann, es am Ende zusammenbrechen lassen und so traumatisieren. Andererseits soll es die Informationen bereitstellen, die wir benötigen, um uns im Leben und der Welt orientieren zu können. Es steht außer Frage, dass es diese Instanz in jedem Menschen gibt. Wo genau sie sitzt, das konnten die HirnForscher bis heute nicht klären und möglicherweise wird es ihnen auch niemals gelingen.

Wir entscheiden, wie unsere Stimme klingt

Um zu verstehen, wie unsere Stimme funktioniert, müssen wir aber nicht wissen, wo diese Instanz zu lokalisieren ist. Wir müssen uns nur darüber klar sein, dass es sie gibt. Lassen wir dabei schwere physiologische Beeinträchtigungen einmal außer Acht, lässt sich sagen: Wir sind verantwortlich dafür, wie unsere Stimme klingt, weil wir darüber entscheiden, was wir hören und was nicht.

Die Macht unbewusster Entscheidungen

Im täglichen Leben würde es uns jedoch überfordern, wenn wir diese Entscheidung für jeden einzelnen SchallImpuls jedes Mal neu treffen müssten. Deshalb haben wir die meisten Entscheidungen ins Unbewusste verlagert, wo sie automatisch getroffen werden. Der ursprüngliche Sinn und Zweck von Entscheidungen ist es, das Weiterleben zu sichern, das des einzelnen Individuums wie auch das der gesamten Art. Dabei liegen den Entscheidungen jeweils bestimmte Erfahrungen zugrunde, die wir ebenfalls zum größten Teil ins Unbewusste ausgelagert haben. Damit wir Menschen uns als Art dahin entwickeln konnten, wo wir heute stehen, war eine Vielzahl spezifischer Erfahrungen und mit ihnen verbundener Entscheidungen nötig, ohne die es uns so heute nicht geben würde. So haben wir Menschen uns im Lauf unserer Entwicklung (Phylogenese) irgendwann entschieden, aufrecht zu gehen, weil das für unser Überleben hilfreich war. Bisweilen versteigen sich Mediziner angesichts der zunehmenden RückenProbleme zwar zu der These, dies sei eine Fehlentwicklung gewesen. Es erwartet aber niemand ernsthaft, dass wir deshalb wieder anfangen, auf allen Vieren zu laufen. (Obwohl ein ordentlicher HexenSchuss uns im Einzelfall vorübergehend dazu zwingen kann.) Vielmehr stellt sich angesichts dieser Probleme die Frage, ob wir Menschen unsere Entwicklung zum aufrechten Gang schon abgeschlossen haben. Meine Einschätzung ist, nein, hier gilt es noch etwas zu lernen und sich entsprechend anzupassen, um noch aufrechter gehen und sich mehr vom Fluss des Lebens tragen lassen zu können.

Die Notwendigkeit, Entscheidungen zu revidieren

Anders sieht es bei unseren KonfliktStrategien aus. In den allermeisten Fällen sitzt kein Tiger mehr hinterm Busch und will uns fressen. Die VerhaltensWeisen, die wir im Lauf der Evolution verinnerlicht haben, um solche lebensbedrohlichen Situationen zu bewältigen, sind überholt und passen nicht mehr in die Welt, in der wir heute leben. Ob wir nun zum Angriff übergehen, uns tot stellen oder weglaufen, die Entscheidung für eine dieser Strategien fällt unser Unbewusstes und kurzfristig mag sie uns auch so etwas wie Erleichterung verschaffen. Auf lange Sicht und von höherer Warte aus betrachtet hängt das Überleben der Spezies Mensch auf diesem Planeten heute davon ab, ob wir bereit sind, uns von diesen Strategien zu verabschieden und neue zu erlernen, die zu unserer veränderten Umwelt passen.

Der Sinn von Entscheidungen steht also niemals für sich allein sondern er ergibt sich aus den LebensUmständen. Verändern sich die, müssen wir unsere Entscheidungen überprüfen. Denn was früher mal richtig war, kann heute falsch sein. Das gilt für die phylogenetische Entwicklung des Menschen genauso wie für jede individuelle (Ontogenese). Spätestens in dem Moment, wo wir in eine Krise geraten, geht es darum, unser Handeln und damit die Entscheidungen zu hinterfragen, die ihm zugrunde liegen.

Das Hören verändern

Was bedeutet das für unser Hörvermögen und damit für unsere Stimme? Da wir mit ihr letztlich nur ausdrücken können, was wir hören, müssen wir uns fragen, was wir nicht hören, wenn diesem Ausdruck etwas fehlt. Wollen wir unsere Stimme verändern, müssen wir eigentlich nur unsere Art und Weise zu hören verändern. Zugegeben, das ist leichter gesagt als getan. Nicht umsonst sind schon Generationen von Medizinern der Frage nachgegangen, wie sie ihren schlecht hörenden Patienten helfen können. Ihre Erfolge sind beachtlich, in der Regel aber auf die Entwicklung technischer Apparate beschränkt. Auch Mediziner räumen ein, dass es Formen von schlechtem Hören gibt, bei denen die Psyche eine wesentliche Rolle spielt.

Der RegulationsKreislauf

Es bleibt also die Frage, wo und wie können wir in diesem Bereich ansetzen, wenn wir unser Hören verändern wollen. Eine allgemein gültige Definition der Psyche gibt es nicht. Ich betrachte sie als den immateriellen seelisch-geistigen Kern, den jeder Mensch in sich trägt. Übertragen wir dieses Konzept auf den oben beschriebenen RegulationsKreislauf, dann gehört jene wertende Instanz zu diesem seelisch-geistigen Kern. Zwischen dem Kern, also unserer inneren Welt und der Außenwelt gibt es WechselWirkungen, die beiden Welten beeinflussen sich fraglos gegenseitig. Es spricht jedoch alles dafür, dass der Einfluss unserer InnenWelt am Ende stärker ist. Dieser Kraft sind wir uns jedoch häufig nicht bewusst und wir müssen uns immer wieder erst an sie erinnern. Dafür sind wir auf das angewiesen, was uns die Außenwelt und damit auch unser Körper zurückmeldet. Das Echo, das wir auslösen, lässt uns erkennen, wer wir sind. Es ist so, als würde der See einen Stein ins Wasser werfen, um über die Wellen, die seine Ufer reflektieren, zu erfahren, wo seine Grenzen liegen. Das gilt auch für unsere Stimme. Wir entwickeln sie, indem wir immer wieder gezielt einen Stein ins Wasser werfen und anschließend beobachten, was er wann, wo und wie bewirkt, um dann zu entscheiden, was für einen Stein wir als nächstes ins Wasser werfen, um die Konturen unserer Grenzen noch genauer erkennen zu können. Der See wird jedoch niemals merken, wo seine Grenzen sind, so lange er vom Sturm aufgewühlt ist. Es ist sinnlos, einen Stein ins Wasser zu werfen, so lange der See nicht still und ruhig daliegt. Deshalb sind die Pausen so wichtig, auch im Umgang mit der Stimme. Die Steine sind in diesem Fall die Impulse, die wir etwa in Form von Übungen setzen. Das Leben konfrontiert uns darüber hinaus ständig mit zahllosen, auch akustischen Impulsen, die wir oft nicht einmal wahrnehmen. Und selbst wenn wir das tun, können wir uns meistens nicht als Urheber dieser Impulse sehen. Häufig scheinen diese von Außen kommenden Impulse sogar unsere eigenen zu überlagern, so dass wir uns beispielsweise als Sänger in einem Chor selber nicht mehr gut hören und deshalb unsere Stimme nicht richtig halten können.

Auch das ist ein Impuls, ein Signal. Ich kann es überhören, also ausblenden und ignorieren und damit als bedeutungslos bewerten. Oder ich kann mir Zeit nehmen, mich zu fragen, was es mit mir macht. Vielleicht ärgert es mich und ich beschließe, anderen Sängern im Chor die Schuld zu geben, die ich eitel finde und wegen ihrer opernsängerhaften Attitüde ohnehin ablehne. Damit werte ich das Signal in seiner Bedeutung ab. Ich kann es aber auch konstruktiv sehen, weil mir diese Erfahrung die gegenwärtigen Grenzen meiner Stimme bewusst macht. Möglicherweise spüre ich den Impuls, mir jemanden zu suchen, der mich dabei unterstützt, meine Stimme weiterzuentwickeln. Das wäre dann, um im Bild zu bleiben, ein neuer Stein.

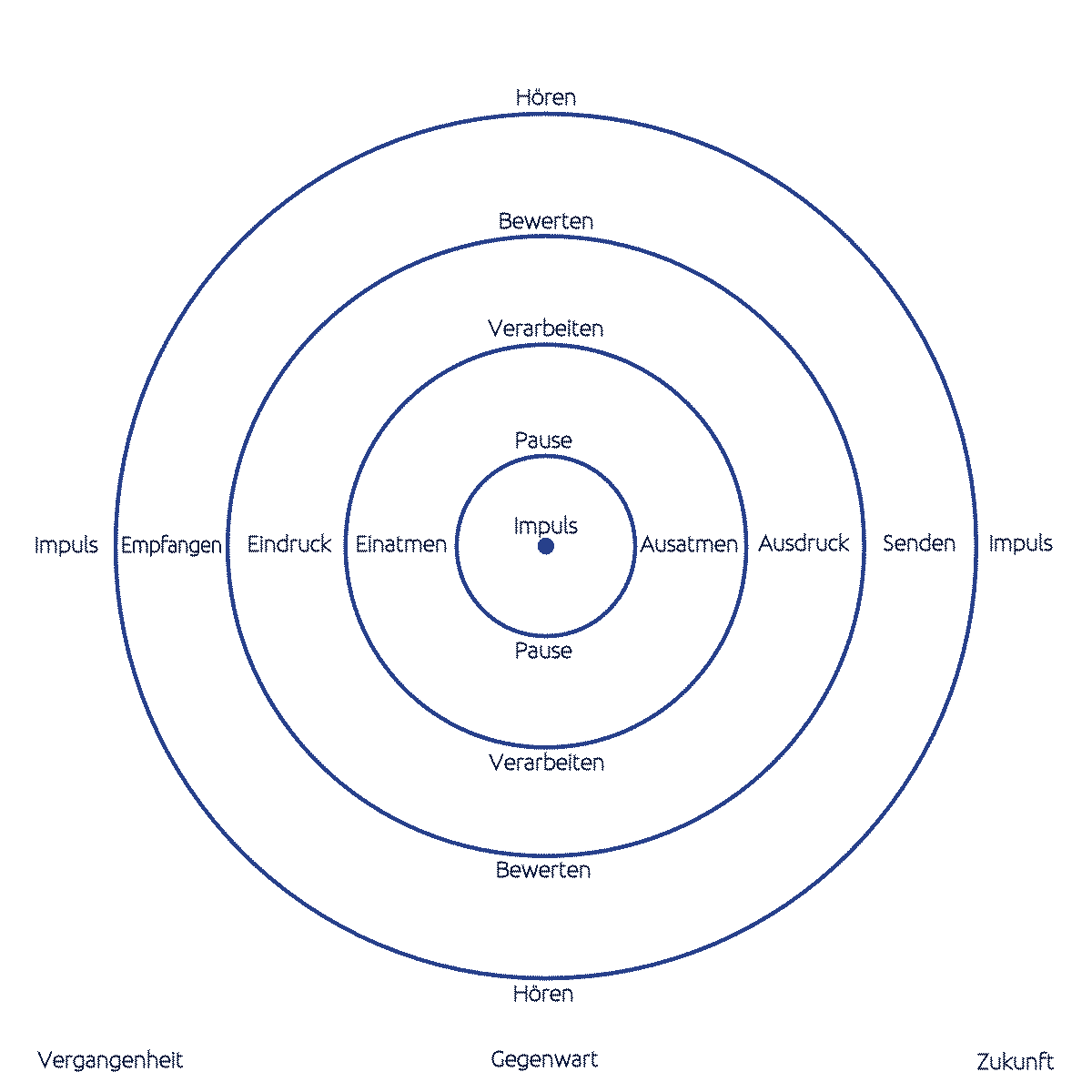

Diese Regulation lässt sich auch deshalb als Kreislauf beschreiben, weil es zunächst unwichtig ist, zwischen Impulsen zu unterscheiden, die von außen kommen, und solchen, die ich selbst setze (s. Abb. 4).

Der Impuls

Nehmen wir als konkretes Beispiel eine Erfahrung, die jeder schon einmal gemacht hat, der von einem lauten Geräusch erschreckt worden ist. Dieses Geräusch spricht die passive, empfangende Komponente des HörkreisLaufs an. Die wertende Instanz in uns sagt daraufhin so etwas wie „Achtung Gefahr!", was unser Zwerchfell zu einer heftigen AtemBewegung animiert, die meist in einen Aufschrei mündet, den aktiven Teil des Kreislaufs, das entwicklungs-geschichtliche Überbleibsel eines HilfeRufs. Der RegulationsProzess läuft hier in BruchTeilen von Sekunden ab und macht deutlich, wieviel Achtsamkeit und SelbstBeobachtung es braucht, sich einen derartigen Prozess bewusst zu machen. Im Alltag tun wir das selten oder nie, deswegen mag uns das ungewohnt erscheinen. Aber genau darum geht es; sich solcher Abläufe bewusst zu werden. Erst wenn uns klar ist, wie wir funktionieren, öffnen sich die Perspektiven für neue Möglichkeiten des Handelns. Das gilt für die Stimme wie das Leben gleichermaßen.

Die SelbstBeobachtung

In unserem Beispiel kommt der Impuls für die Regulation von außen. Und möglicherweise löst er bei der betreffenden Person einen kraftvollen, hoch energetischen Schrei aus, in einer Qualität, die diejenige oder derjenige so bislang von sich überhaupt noch nicht gekannt hat. Häufig bemerken Außenstehende eine solche Veränderung eher als die betreffende Person selbst. Theoretisch könnten sie ihr dann eine entsprechende Rückmeldung geben, damit diese Kraft in ihr Bewusstsein gelangt. Im täglichen Leben ist das jedoch die Ausnahme. Genauso wenig wird sich jemand nach einem solchen Schreck und Schrei still hinsetzen (oder sogar hinlegen), also eine Pause machen, um zu spüren, was für Bewegungen und Energien das soeben Erfahrene im Körper freisetzt, diese anschließend vielleicht sogar als Impuls für einen erneuten stimmlichen Ausdruck nehmen, also selbst einen Impuls setzen. Dafür braucht es einen angemessenen Rahmen und das erweiterte Hören.

Dreiphasiges Üben

Damit sind wir bei dem, was effektives Üben mit der Stimme ausmacht. Wirkliche Veränderungen können sich dadurch nur einstellen, wenn wir neue Impulse gewissermaßen einladen, indem wir beim Hören eine fragende, nach innen lauschende Haltung einnehmen, die sich auch mit dem - ebenfalls beinahe ausgestorbenen - Wort „Horchen" beschreiben lässt. Registrieren wir einen Impuls, gilt es zu beobachten, welche Empfindungen er in uns auslöst, und ihnen in der dritten Phase wiederum Ausdruck zu verleihen. Alle drei Phasen gehören zusammen, sie spiegeln nicht nur den Kreislauf der Regulation beim Hören und bilden die GrundLage allen Übens, sie scheinen mir sogar der GrundBaustein jedes schöpferischen Prozesses zu sein. Kreativen Menschen sind sie vermutlich so selbstverständlich, dass sie sich über sie keinerlei Gedanken machen (müssen). Erst wenn der kreative Prozess ins Stocken kommt, fällt - oft nur Außenstehenden - auf, dass eine dieser drei Phasen ins Hintertreffen geraten ist. Mit Übungen, bei denen einzelne Phasen ausgelassen werden und die deshalb in meinen Augen nicht kreativ sein können, lassen sich durchaus Effekte erzielen, unter dem Strich zementieren sie jedoch die vorhandenen Fehlfunktionen.

Die Welt in uns

Gleichwohl kann es hilfreich und sinnvoll sein, sich einer dieser Phasen eingehender zuzuwenden, ohne die beiden anderen aus den Augen zu verlieren. Schauen wir uns daher die ImpulsPhase ein wenig genauer an, die Art und Weise, wie wir Höreindrücke sammeln. Offensichtlich gibt es Impulse, die von Außen kommen, und solche, die wir uns selbst geben. Beide sind wichtig, diejenigen, die in unserem Inneren entstehen, sind allerdings bedeutungsvoller. Die Welt in uns steht sozusagen über der AußenWelt, weil wir im Außen nur wahrnehmen können, was auf die eine oder andere Weise bereits in uns angelegt ist. Hirnforscher sagen, dass Lernen nur dann stattfindet, wenn es gelingt, das Neue mit etwas zu verbinden, das wir bereits kennen. Die Frage, wo dieses Wissen seinen Ursprung hat, muss innerhalb naturwissenschaftlicher Kategorien vermutlich unbeanwortet bleiben.

Sich selbst hören

Für die Arbeit mit der Stimme bietet diese Erkenntnis eine unverzichtbare Orientierung: Im Zweifel zählt das, was wir in uns hören, mehr als das, was von außen kommt. Schwierig wird es nämlich immer dann, wenn das Außen das Innen übertönt und wir uns selbst nicht mehr hören. Die Kunst (des Lebens) besteht darin, beides zu hören und miteinander in Einklang zu bringen. So haben alle guten Sänger offensichtlich eine außerordentliche Fähigkeit entwickelt, sich selbst zu hören. Caruso war fraglos ein außergewöhnlich guter Sänger. Zu seiner Höchstform aufgelaufen ist er wohl erst nach einem operativen Eingriff in sein Gehör. Der hatte zur Folge, dass er anschließend bestimmte Frequenzen, die von außen kamen, nicht mehr hörte, bei sich selbst hörte er sie dafür um so besser. Dennoch ist es ihm als Sänger ganz offensichtlich gelungen, seine Wahrnehmung der inneren Welt mit seiner Umwelt in einzigartiger Weise abzustimmen.

Die AtemPause

Das Modell des RegulationsKreislaufs hilft uns auch hier besser zu verstehen, wie sich dieser AbstimmungsProzess zwischen Innen und Außen vollzieht. Wenn wir nicht zwischen selbst gesetzten und von Außen kommenden Impulsen unterscheiden, bleiben als die wesentlichen Elemente dieses Kreislaufs das Signal in Form einer Frequenz, eines Klangs oder Tons und die Pause, in der wir das Signal verarbeiten. Schauen wir zunächst auf die AtemPause. Eine solche AtemPause haben FachLeute nicht nur bei Caruso sondern auch bei anderen großen Sängern beobachtet. Viele AtemSchulen messen ihr große Bedeutung bei. Der wunderbare italienische Tenor Beniamino Gigli soll, auf sie angesprochen, lapidar gesagt haben, dass sie die Dinge erheblich vereinfache. Tatsächlich lässt sich nicht so ohne Weiteres sagen, was genau in dieser Pause eigentlich geschieht. Idealerweise entsteht sie zwischen zwei AtemBewegungen. Der Schwerpunkt liegt mal mehr vor der Einatmung, mal mehr vor der Ausatmung und ist immer mit einer bewussten Entspannung, einem (nochmaligen) Loslassen des Zwerchfells verbunden. Dies ist der Moment, in dem wir - etwas verkürzt gesagt - bewerten und entscheiden, was am Ende herauskommen soll, indem wir in ihm in SekundenBruchTeilen unseren Geist und unseren Körper scannen und alles an überflüssigen Spannungen und Gedanken loslassen. Damit steht die AtemPause in einem Zusammenhang mit der wertenden Instanz in uns, dem erweiterten Hören oder Horchen und dem eingangs beschriebenen Über-Die-Schwelle-Gehen.

AtemPause versus Abspannen

Theoretisch gesehen hat diese AtemPause eine gewisse Ähnlichkeit mit dem verbreiteten sogenannten Abspannen. Dabei soll man das reflektorische (unmerkliche) Einatmen üben und gleichzeitig die zum Sprechen beziehungsweise Singen gebrauchten Muskeln entspannen. Das geschieht beispielsweise durch rhythmisches, stakkatoartiges und wiederkehrendes Sprechen der KonsonantenFolge „pst pst pst". Die Einatmung erfolgt jeweils nach dem dritten „pst" als Reflex des Zwerchfells. Derartige Übungen sind eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Aufwärmübungen und sie können Anfängern helfen, sich ihrer Atmung bewusster zu werden. Das Abspannen ist aber umstritten, weil es die Aufmerksamkeit einseitig auf die BauchMuskulatur richtet. Meiner Ansicht nach birgt es außerdem die Gefahr, Fehlfunktionen zu zementieren, da dieses Konzept nicht klar zwischen Aktivität und Passivität unterscheidet. AtemBewegung und Entspannung fallen hier nämlich zusammen. Sicherlich entspannen sich bestimmte MuskelPartien in so einer Übung bis zu einem gewissen Grad. In welcher Phase diese Entspannung jedoch stattfindet, das ist keineswegs eindeutig und hängt ganz vom subjektiven Empfinden, möglicherweise sogar vom AtemTyp ab. In keinem Fall lässt sich auf diesem Weg ein Grad der Entspannung erreichen, der über das hinausgeht, was dem Körper bereits vertraut ist. Wenn eine Fehlfunktion vorhanden ist, wird sie in so einer Übung reproduziert und sie verfestigt sich auf diese Weise eher, als dass sie sich löst. Darüber hinaus betont insbesondere ein rhythmisches Abspannen einseitig das Ausatmen, was ebenfalls zu Fehlfunktionen führen oder sie verstärken kann. Soll es darum gehen, körperliche SpannungsVerhältnisse beim Atmen neu zu organisieren, also umzulernen, müssen das dafür erforderliche Loslassen und die geistige Umorganisation zwischen den AtemBewegungen erfolgen. Dafür braucht es die bewusst durchlebte AtemPause.

Die Obertöne

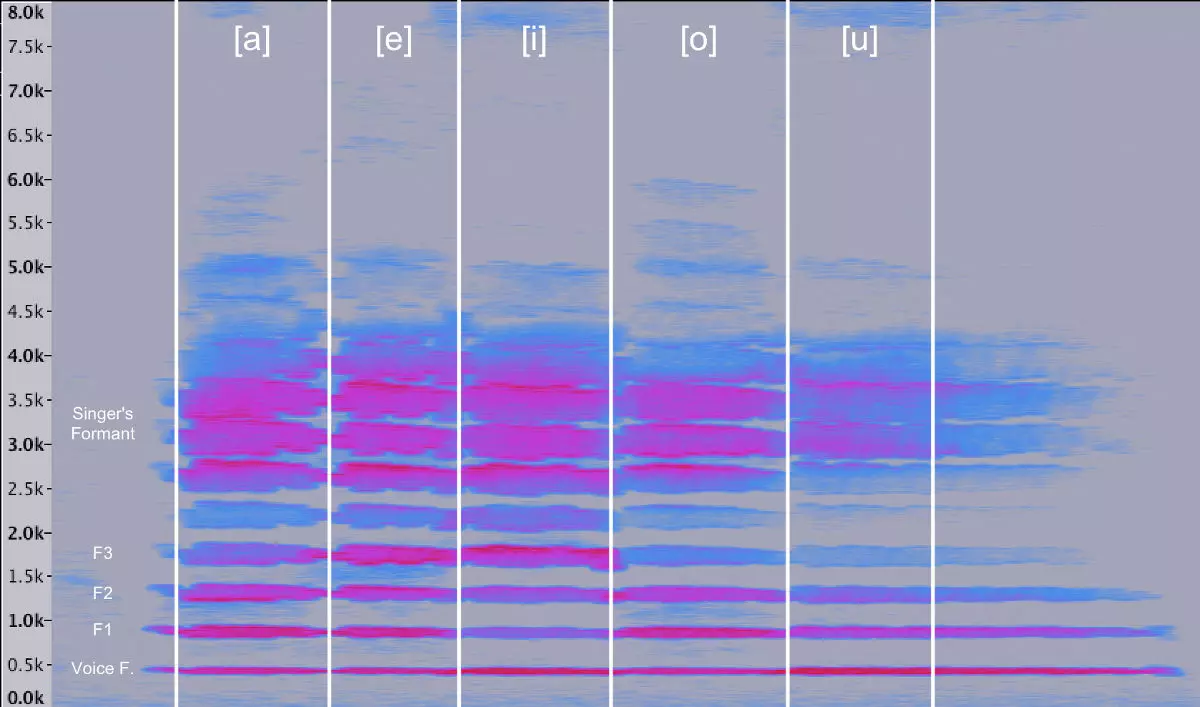

Betrachten wir nun das zweite wesentliche Element des RegulationsKreislaufs, das Signal. Auch hier kommt es meiner Erfahrung nach besonders auf die Qualität an und weniger auf quantitative Merkmale wie etwa die Lautstärke. Die Qualität eines Tons, eines Vokals, eines Konsonanten, eines Klangs oder einer Stimme wird stets bestimmt durch ein spezifisches Spektrum an Obertönen. Abbildung 5 macht das ObertonSpektrum der Vokale a, e, i, o und u sichtbar, von einer professionellen Sängerin jeweils auf gleicher TonHöhe gesungen. Die drei kräftig rot gefärbten Bereiche markieren die ObertonFrequenzen, die für Sänger besonders wichtig sind (SängerFormanten).

Obertöne sind die akustische Ausprägung eines Phänomens, das überall in der Natur vorkommt und bei dem eine GrundSchwingung weitere, kurzwelligere (schnellere, höhere) Schwingungen hervorruft, die sich überlagern. Das macht die Obertöne in mehrfacher Hinsicht wichtig, wenn es darum geht, sich selbst gut zu hören. Ihre Zusammensetzung entscheidet nicht nur über den spezifischen Charakter eines Klangs, eines Tons, eines Instruments, einer Sprache oder einer Stimme. Die Obertöne sind auch bestimmend für die Tragfähigkeit eines Klangs, also auch die einer Stimme. Umso reicher eine Stimme an Obertönen ist, desto besser ist sie zu hören. Die Stimmen von Sängern, die im Zusammenklang mit großen Orchestern gut zu hören sind, zeichnen sich durch einen großen Reichtum an Obertönen aus. Mit LautStärke, also Schalldruck und Kraft, hat das zunächst nichts zu tun. Die kommen erst über einen weiteren, den möglicherweise wesentlichen Aspekt der Obertöne ins Spiel; das sind die ResonanzRäume in uns. Resonanzen im Körper eines Menschen sind nichts Abstraktes oder rein Geistiges. Für Außenstehende sind sie möglicherweise „nur" über die Ohren hörbar. Menschen, denen erweitertes Hören vertraut ist, fühlen oder spüren Resonanzen gleichzeitig immer auch als Schwingung in ihrem Körper, und das sehr konkret an einem bestimmten Ort, an dem Fasern des Körpers gewissermaßen zum TrommelFell werden: Der Körper hört dann mit. Je nachdem welche Obertöne gerade stärker schwingen, tut er das an manchen Stellen intensiver und an anderen weniger intensiv oder auch überhaupt nicht. Der Reichtum an Obertönen in unserer Stimme korrespondiert mit dem Reichtum an ResonanzRäumen in unserem Körper. Viel ResonanzRaum ermöglicht es der Sängerin oder dem Sänger über den Atem einen hohen Schalldruck aufzubauen, also kraftvoll und laut zu singen. Das lässt sich nicht auf direktem Weg erreichen, sondern nur, indem wir unsere Stimme mit Obertönen anreichern. Dafür gibt es unterschiedliche Wege, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen: Wir können stimmbildende Übungen machen, um ResonanzRäume zu öffnen, ohne die Obertöne direkt in den Fokus zu nehmen. Wir können unsere Aufmerksamkeit aber auch gezielt auf die Obertöne richten.

ObertonSingen - eine Innovation

Der erste Ansatz ist der traditionelle, der zweite noch relativ neu, bislang kaum verbreitet und nicht nur in meinen Augen ausgesprochen wirkungsvoll; er schult nämlich in besonderer Weise unser Hörvermögen, indem er die SchwingungsFähigkeit des TrommelFells erhöht und dabei gleichzeitig unsere Feinmuskulatur anspricht, die wiederum unsere grobe Muskulatur steuert. Obertöne wirken damit auf die Artikulation und auch auf körperliche Fehlhaltungen; sie können sie lösen und sogar korrigieren. Der französische Arzt und Hörforscher Alfred Tomatis hat das bereits im letzten Jahrhundert entdeckt und auf dieser GrundLage erfolgreich ein breites Spektrum von Symptomen behandelt, die mit Sprache, Stimme und Kommunikation zu tun haben. Zu Tomatis' Lebzeiten war ObertonSingen im Westen noch weitgehend unbekannt. Er hat ein elektronisches Ohr entwickelt, mit dem seine Patienten das Hören von Obertönen trainierten und lernten, sie in ihre Stimme und damit in ihr Singen und Sprechen zu integrieren. Doch seit der JahrhundertWende rückt ObertonGesang zunehmend ins Licht der Öffentlichkeit. Und die Erfahrungen, die Menschen damit machen, weisen in die gleiche Richtung wie die Ergebnisse von Tomatis, auf das Hören als zentrale SinnesFunktion und einer ihr innewohnenden Ausrichtung auf die hohen Frequenzen.

KlangRäume können Obertöne fördern

Wenn Stimmen eine (selbst-)heilende Wirkung haben, dann dürfte sie von den Obertönen ausgehen. Das würde auch erklären, warum diese Wirkung sich in Gruppen verstärkt. Singen oder tönen mehrere Menschen gleichzeitig, schaffen sie einen Klangraum, in dem sich Schwingungen überlagern können, so dass weitere, zusätzliche Obertöne entstehen, mehr als jeder einzelne für sich allein hervorbringen könnte. Das Ganze ist (auch hier) mehr als die Summe seiner Teile. Stimmen die RahmenBedingungen, lernen Menschen in der Regel leichter innerhalb einer Gruppe als allein mit einem einzelnen Lehrer, weil sich ihnen hier mehr Möglichkeiten dazu bieten. Das Beispiel einer Gruppe von Menschen, die miteinander tönen, macht das besonders deutlich. Impulse in Form von Schwingungen kommen einmal von jedem Einzelnen, darüber hinaus können sie als Überlagerungen (Interferenzen) zusätzlich aus dem Gesamtklang der Gruppe kommen. Wer seine Stimme entwickeln möchte und dafür anregende Hörimpulse sucht, der findet möglicherweise in einem Chor eine wunderbare Gelegenheit.

Eine ähnliche Wirkung erleben wir - wie beim sprichwörtlichen Singen in der Badewanne - immer dann, wenn Frequenzen eines Schalls, die von den Wänden eines Raums reflektiert werden, sich mit Frequenzen in unserer Stimme überlagern. Betritt mein kleiner Sohn bei uns zuhause das TreppenHaus, „muss" er jedes Mal aus Leibes Kräften schreien. Er kann gar nicht anders, weil dieser Raum sein Schreien so wunderbar reflektiert, dass mir und meinen Nachbarn dabei schier die Ohren wegfliegen. Offensichtlich braucht er diese Erfahrung für seine Entwicklung, auch und gerade für die seiner Stimme. Um ihn in seiner Lebendigkeit und Kreativität zu stärken, nehme ich daher gerne in Kauf, dass der eine oder die andere Nachbarin schon mal das Gesicht verzieht. Zumal er zuverlässig in dem Moment mit dem Schreien aufhört, in dem der Verstärker wegfällt, weil wir das Haus verlassen oder die Wohnung betreten.

Freiräume für Kreativität

Erwachsene, die mit ihrer Stimme an eine Grenze stoßen, suchen bewusst oder unbewusst solche Erfahrungen. Sie empfinden die Grenze als Beschränkung und sehnen sich danach, sich in ihrem stimmlichen Ausdruck lebendig und frei zu fühlen, so wie Kinder das tun, wenn wir sie nicht in ihrer natürlichen Entwicklung behindern. Dieses Gefühl gilt es dann zu fördern und zu stärken. Dazu müssen wir uns (wieder) einen Freiraum schaffen, in dem (fast) alles erlaubt ist, in dem wir uns mit unserer Stimme ausprobieren können, ohne dass uns jemand dafür tadelt, zur Ordnung ruft, kritisiert oder sonstwie bewertet. Das Singen in einem Chor bietet dafür meist nicht den geeigneten Rahmen. Jede Form von LeistungsAnspruch ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus kontraproduktiv. Vielmehr braucht es Respekt, gegenseitige WertSchätzung, ein Aufeinander-Hören und Achtsamkeit gegenüber den Grenzen der anderen. (Wir erreichen diese Grenze beim Tönen immer dann, wenn wir die anderen nicht mehr hören.) Sind diese Voraussetzungen stabil gewährleistet, schaffen sie eine Atmosphäre des Vertrauens, in der wir mit unserer Stimme spielen, ungehindert experimentieren und unseren Impulsen freien Lauf lassen können.

Spielen wie die Kinder

Kinder (wie Erwachsene) lernen und entwickeln sich aus sich selbst heraus, wenn wir ihnen dafür den Raum und die sinnlichen Anreize bieten, die ihrer jeweiligen EntwicklungsStufe entsprechen. Dabei müssen wir darauf vertrauen können, dass alles Wissen bereits in uns angelegt ist, und den Kindern lediglich dort Grenzen setzen, wo sie unsere eigenen berühren. Das erfordert neben diesem tiefen Vertrauen auch eine große Klarheit und vor allem die Kraft, beides so beständig aufzubringen, wie Kinder es brauchen, um sich auf natürliche Weise entwickeln zu können. Wir sind alle mehr oder weniger stark geprägt von einem BildungsSystem, das davon ausgeht, Wissen müsse einem Menschen von außen zugeführt werden. Allem Anschein zum Trotz steckt der Nürnberger Trichter, über den sich Wissen in Menschen einfach hineinschütten lässt, hartnäckig in den Köpfen und mit ihm der Gebrauch von Macht und Kontrolle sowie Manipulation und struktureller Gewalt. Unter diesen Voraussetzungen entwickeln Kinder sich schwerlich zu selbstbewussten, kreativen und verantwortungsvollen Menschen. Das Ergebnis sind vielmehr seelische Verformungen (Traumen), die wir nur deswegen als gesund und natürlich ansehen, weil sie weit verbreitet sind und deshalb „normal" zu sein scheinen. Man muss sich das vor Augen führen, wenn man sich auf die Stimme tiefer einlassen möchte.

Verschlossene ResonanzRäume sind seelische Narben

Das MenschenBild, das hinter dem „ErziehungsIdeal" der westlichen Gesellschaften steckt, hat bei sehr vielen Erwachsenen Spuren in Form seelischer Narben hinterlassen. Sie manifestieren sich in unserem Körper als verdichtetes Gewebe mit einer verringerten Fähigkeit zu schwingen. Wir haben es dann mit einem verschlossenen ResonanzRaum zu tun. Solche verschlossenen Räume oder Narben lassen sich durch Stimmen insbesondere durch deren Obertöne anregen, so dass sie wieder mehr ins Schwingen kommen. Je nach Größe und Tiefe einer solchen Narbe spült dieses Schwingen mit ihr verbundene Erinnerungen ins Bewusstsein. Sie können sich als (häufig überraschende) innere Bilder, irritierende Denkmuster und Wort- oder SatzFetzen, zarte Empfindungen oder auch unerwartet starke Gefühle zeigen. Hinter jeder dieser Erinnerungen steckt wiederum ein Impuls, der sich entladen möchte und deshalb nach einem angemessenen Ausdruck sucht. Schaffen wir es dann, bewusst weiter zu atmen und auf unseren Körper zu hören, sucht sich dieser Impuls mit Hilfe des Atems von selbst die entsprechende Haltung und die Stimme den dazu gehörenden Ton. Hier gibt es keine Messlatte für richtig oder falsch, schön oder hässlich, zuviel oder zuwenig. Alles ist möglich, solange wir dabei auf uns selbst und gleichzeitig auf alle anderen hören. Jeder und jede entscheidet dabei völlig frei, was sich für ihn oder sie in jedem Moment stimmig und richtig anfühlt.

Prozess- und ZielOrientierung

Die Vorstellung, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, die sich mehr oder weniger unstrukturiert stimmlich artikulieren, weckt vielleicht die Befürchtung, in einer Art Urschrei-Therapie zu landen. Tatsächlich lasse ich auch Raum für derartige LebensÄußerungen. Wenn so etwas geschieht, erleben das alle Beteiligten meist als sinnhaft, obwohl sich der Sinn manchmal erst im Nachklang erschließt. Bisweilen brauchen einzelne Beteiligte dann eine korrigierende Erfahrung, die Gelegenheit, mit etwas gehört zu werden, das bislang niemand hören wollte oder konnte. Das erfordert fraglos entsprechendes therapeutisches Wissen, damit es an so einer Stelle nicht zu einer Retraumatisierung kommt. Ausschlaggebend ist auch hier, nichts erzwingen zu wollen und nichts zu forcieren, sondern einfach mit der Bewegung zu gehen und immer nur die Welle zu reiten, die sich gerade aufbaut, und sie wohlwollend zu begleiten bis sie ausgelaufen ist. Nach meiner Erfahrung passt ein Impuls immer zu dem Rahmen, in dem er entsteht, wie ein Schlüssel ins Schloss. Was nicht heisst, dass er in jedem Fall ausgelebt werden muss. Es scheint aber ein natürliches Gesetz zu sein, dass die einzelnen Mitglieder einer Gruppe stets nur das einbringen, was die Gruppe als ein eigener Organismus auch aufnehmen und konstruktiv verarbeiten kann. Diese SelbstRegulation schützt jeden Einzelnen vor destruktiver Überforderung. Wie bereits angedeutet, braucht es für diese Art von Stimmarbeit einen besonderen Rahmen in Form eines Rituals, bei dem es definitiv nicht um einseitig ichbezogene, gruppendynamische Prozesse geht. Natürlich spielen GruppenDynamiken dabei immer eine Rolle und sie sind auch hörbar. Neben dem Ich und dem Du geht es jedoch gleichzeitig stets um ein übergeordnetes Thema. Das kennt allerdings nur die Person, um die es im jeweiligen Ritual geht. Sie entscheidet am Ende, ob sie ihr Thema offenbart oder weiterhin für sich behält. Darüber hinaus zeichnen sich Rituale dadurch aus, dass sie stark strukturiert und in mehrere typische Schritte gegliedert sind, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Alle, die bei so einem Ritual nicht im MittelPunkt stehen, haben jedoch die Aufgabe, sich über das erweiterte Hören innerlich auf das Thema der Person auszurichten, die sich im Zentrum befindet. Das bewirkt neben anderem, dass die individuellen Themen in den Hintergrund rücken und die kindliche Unbefangenheit gefördert wird.

Die soziale KlangSkulptur

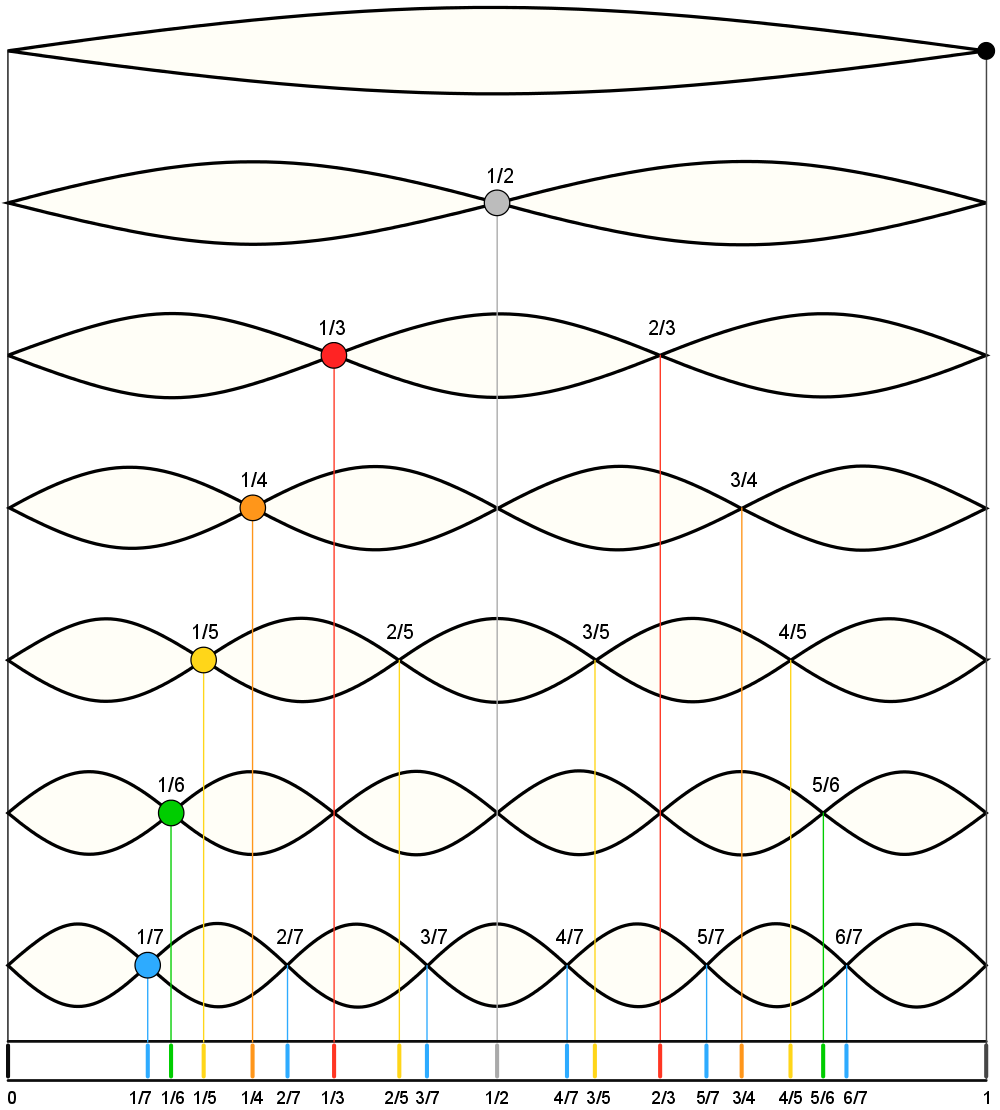

Auf diese Weise entsteht während eines solchen Rituals jedes Mal ein neues einzigartiges KlangGebilde - Joseph Beuys hätte vermutlich gesagt: eine KlangSkulptur. Der Charakter dieser Skulpturen lässt sich kaum vorhersagen und erstreckt sich von Kakophonien über zeitweilige Stille bis hin zu mehrsätzigen Sinfonien. Er wird wesentlich bestimmt vom jeweiligen Thema und der Kohärenz der Gruppe. Ich wähle bewusst diesen Begriff aus der Physik und nicht das Wort „Zusammenhalt", weil Kohärenz dort die Eigenschaft von Schwingungen beschreibt, sich überlagern, also Interferenzen bilden zu können. Für uns bedeutet das: Je größer die Kohärenz einer Gruppe, desto größer ist ihre Fähigkeit, durch Überlagerungen gemeinsame Obertöne zu erzeugen. Wir brauchen die Obertöne wie gesagt auch als Impulse, um verhärtetes Gewebe zu entspannen und eine obertonreiche Stimme zu entwickeln. Je obertonreicher so eine KlangSkulptur ist, desto kohärenter ist die Gruppe und um so verstärkender wirkt sie als Lernumfeld, als Biotop, in dem die Natur sich selbst heilen kann. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Obertöne niemals willkürlich sondern stets aufgrund einer natürlichen GesetzMäßigkeit entstehen: Ihre Schwingung steht immer in einem ganzzahligen Verhältnis zur Schwingung des Grundtons (Abb. 7) und ihre Abfolge bildet die sogenannte NaturTonLeiter.

Obertöne aus der Konserve?

Nun könnte man meinen, für so ein ideales Lernumfeld käme es allein auf ein entsprechend reichhaltiges Spektrum an Obertönen an. Dann wäre die Sache vergleichsweise einfach; wir müssten uns lediglich die passende KlangKonserve auf die Ohren geben und alles wäre gut. Tatsächlich haben das schon Leute versucht und anspruchsvolle MusikAufnahmen sind gewiss nicht wirkungslos. Aber man muss da schon sehr genau hinschauen. Seit Beginn der Digitalisierung beschweren sich empfindsame MusikLiebhaber, dass den modernen TonKonserven im Vergleich zu analogen Aufnahmen die Lebendigkeit fehle. Die VinylSchallPlatte dürfte nicht umsonst ein Comeback feiern. Ich gehe davon aus, dass Aufnahmen, die mit einem digitalen Verfahren behandelt wurden, unserem WohlBefinden nicht direkt schaden, ihm aber auch nicht unbedingt zuträglich sind. Ganz sicher gilt das für die verlustbehafteten KompressionsVerfahren wie die am weitesten verbreitete MP3-Technik, bei denen ganze FrequenzBereiche abgeschnitten werden mit dem Argument, die könne sowieso keiner hören. Ich bezweifle das und achte mittlerweile genau darauf, was für eine Aufnahme ich mir anhöre.

Nichts geht ohne Kontakt

Doch es gibt einen gewichtigeren Grund, auf KlangKonserven zu verzichten. Selbst Alfred Tomatis, der französische Arzt und Hörforscher, der das ObertonSingen noch nicht kannte und auf sein elektronisches Ohr angewiesen war, gestand offen ein, dass seine gesamte Technik wertlos sei ohne die Liebe zu seinen Patienten. Im Bereich der Pädagogik ist in Metastudien herausgekommen, wie wichtig die Persönlichkeit eines Lehrers und der Kontakt zu seinen Schülern für den Lernerfolg sind und wie wenig es dabei auf die verwendeten Methoden ankommt. Vergleichbares hat man für den Erfolg von Psychotherapien und auch den von Coachings herausgefunden. Selbst die Mediziner beginnen zu ahnen, dass es wenig Sinn hat, ein Medikament auf seine Wirksamkeit hin zu untersuchen, die Persönlichkeit des Arztes und die Beziehung zu seinen Patienten dabei jedoch außer Acht zu lassen. Der zwischenmenschliche Kontakt ist offensichtlich durch nichts zu ersetzen.

Kommunikation zwischen Lebewesen ist vielfach ungeklärt

In einer Gruppe vervielfacht sich dieser Kontakt, so wie sich die Obertöne vervielfachen. Dabei sprechen auch Psychologen interessanterweise von Kohärenz, wenn sie die KontaktFähigkeit von GruppenMitgliedern untereinander beschreiben. Auch sie hat großen Einfluss auf die Lernerfolge und auf die Gesundheit. Die Art und Weise, wie in Gruppen Informationen übermittelt werden, kann - je nach Kohärenz - bisweilen frappierende Formen annehmen. Wer schon mit systemischen Aufstellungen gearbeitet hat, wird dies bestätigen. Für rituelle KlangSkulpturen gilt das ebenfalls. Gesicherte und allgemein anerkannte Erklärungen für diese Phänomene gibt es, so weit ich es weiß, bisher nicht. Obwohl auf dem Gebiet der Kommunikation bereits viel geforscht wurde, beobachten Wissenschaftler immer wieder, dass in Gruppen Informationen auf eine Weise übertragen werden, die sich mit gebräuchlichen Modellen nicht erklären lässt. Ganz gleich, ob es dabei um Menschen, die Verständigung von Pflanzen untereinander, die Organisation von InsektenStaaten oder das SchwarmVerhalten von Fischen oder Vögeln geht.

Wissenschaft und WahrheitsAnspruch

Solche unerklärlichen Beobachtungen führen regelmäßig zu einer Annahme, einem wissenschaftlichen Postulat oder einer Hypothese. Die sogenannten morphischen Felder von Rupert Sheldrake sind im Fall der Kommunikation das populärste Postulat, es ist allerdings umstritten. Ich habe jedoch den Eindruck gewonnen, dass es im modernen WissenschaftsBetrieb meist um Geld, Einfluss und Macht geht und die wissenschaftlichen Tugenden deshalb gern ins Abseits gedrängt werden. Zu ihnen gehört auch, eine Annahme (ein Postulat) gelten zu lassen, bis sie eindeutig widerlegt ist. Das ist bei den morphischen Feldern bislang meines Wissens nicht der Fall. Darüber hinaus scheint mir der Grat zwischen Wissenschaft und Scharlatanerie sehr viel schmaler zu sein als allgemein angenommen. Auch deshalb will ich meine Beobachtungen nicht mit einer Theorie erklären, die ich selbst kaum verstehe. Vielmehr möchte ich ein neues Postulat aufstellen, nämlich das, unsere Vorstellung vom Hören und das Hören selbst weiterzuentwickeln.

War am Anfang Schwingung?

Obertöne sind ein in allen Bereichen vorkommendes Phänomen, egal ob man diese Wellen nun hören kann oder nicht. Es gibt sie nicht nur in der Musik sondern - als sogenannte Harmonische - auch in der Mechanik, der Elektrotechnik und der Optik. Sie sind messbar und lassen sich im Mikro- wie im Makrokosmos gleichermaßen nachweisen. Bislang hat sich allerdings kaum jemand Gedanken darüber gemacht, wie sie entstehen und wie sie auf Menschen wirken. Wer sich fragt, woher sie kommen, stößt schnell an Grenzen. Da am Anfang jeder Schwingung ein Impuls steht, muss es Schwingungen entweder schon immer gegeben haben oder wir landen direkt beim Urknall, einem der gängigsten wissenschaftlichen Postulate. Es ist für unseren begrenzten Verstand gut verdaulich, bringt uns bei unseren Überlegungen aber nicht wirklich weiter. Die erste Annahme sprengt dagegen unser VorstellungsVermögen, hat aber Charme angesichts der allgegenwärtigen Existenz von Obertönen. Nimmt man die Untertöne oder Subharmonischen dazu, lässt sich diese Allgegenwart auf die Formel eines Zen-Koans bringen: Jeder Ton ist in jedem Ton. Ich könnte auch sagen, das Universum ähnelt einem Hologramm, jenen zweidimensionalen Abbildungen, die je nach BlickWinkel und LichtEinfall dreidimensional wirken. Zerlegen wir so ein Hologramm in kleinere Teile, beinhalten die immer noch das vollständige Bild, das dann allerdings weniger genau ist.

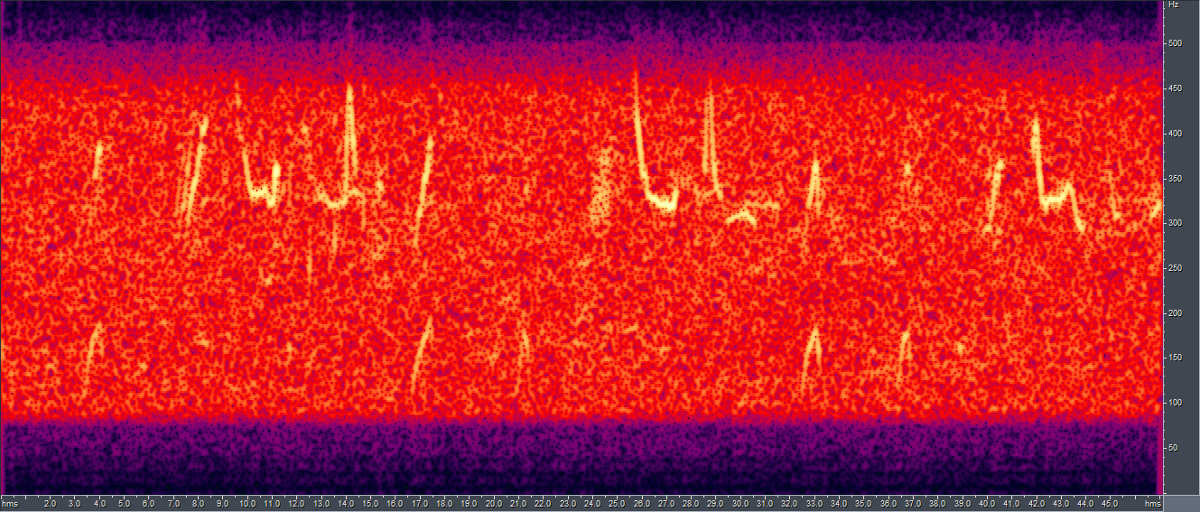

Der GehörSinn als EntwicklungsMotor

Die SinnesWahrnehmungen treiben die Entwicklung des Lebens seit seinen Ursprüngen an. Ganz am Anfang stand allem Anschein nach der Tastsinn, so dass sich alle weiteren Sinne aus ihm heraus entwickelt haben dürften. Immer war es die Aufgabe der Sinne, den Fortbestand des Lebens zu sichern. Um die zu bewältigen, haben sie sich angepasst, weiterentwickelt und zu verschiedenen Sinnen ausdifferenziert. Bei uns Menschen ist der GehörSinn am besten entwickelt, er kann mit Abstand die komplexesten Signale verarbeiten. Auch sonst scheint das Gehör am weitesten entwickelt zu sein. Das zeigen allein die erstaunlichen Leistungen von Fledermäusen und Walen oder Delphinen auf diesem Gebiet. Wobei wir keineswegs sicher sein können, dass andere Lebewesen nicht noch ganz andere SinnesOrgane entwickelt haben, auf die wir nur deshalb noch nicht gestoßen sind, weil wir keinerlei Ahnung haben, wonach wir da überhaupt suchen sollen. Wieso aber sollte unser GehörSinn ausgerechnet jetzt ein Stadium erreicht haben, in dem er sich nicht mehr weiterentwickeln muss? Sind wir angesichts der Probleme, die wir haben, nicht sogar aufgefordert, unsere Sinne weiterzuentwickeln? Welcher unserer Sinne könnte dann unser Überleben als Spezies am besten sichern? Niemand wird erwarten, dass Tast-, Geschmacks- oder GeruchsSinn einen bedeutenden Beitrag leisten, wenn es darum geht, mit der Komplexität der modernen Welt fertig zu werden. Im Zweifel wäre sogar ein Leben ohne diese Sinne vorstellbar. Bleibt noch der gern und viel beschworene GesichtsSinn, der jedoch völlig überbewertet wird. Seine VerarbeitungsLeistungen sind kläglich im Vergleich zu denen, die unser Gehör jetzt schon aufzuweisen hat. Wenn wir bei diesem Rennen nicht auf einen lahmen Gaul setzen wollen, bleibt nur noch unser Gehörsinn. Der lässt sich offenbar besonders gut über die Obertöne und unsere Stimme trainieren.

Literatur:

Alfred A. Tomatis: Neue Theorien zur Physiologie des Ohres, Vortrag, Paris 1972

Alfred A. Tomatis: Ohr und Gesang, Vortrag, Bern 1980

Alfred A. Tomatis: Der Klang des Lebens, Rowohlt Verlag, Hamburg 1990

Alfred A. Tomatis: Das Ohr und das Leben, Walter Verlag, Düsseldorf 2000

Ilse Middendorf: Der erfahrbare Atem, Junfermann-Verlag, Paderborn 1990

Wolfgang Saus: Oberton-Singen - Das Geheiminis einer magischen Stimmkunst,

Traumzeit-Verlag, Battweiler 2006

Lexikon der GesangsStimme, Laaber-Verlag, Laaber 2016

BildNachweise:

Abb. 1: Das menschliche Ohr

Urheber: Geo-Science-International

Lizenz: CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:%C3%84u%C3%9Feres_Ohr_-_Mittelohr_-_Innenohr.jpg

Abb. 2: Das MittelOhr

Urheber: Geo-Science-International, Original von BruceBlaus

Lizenz: CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mittelohr.jpg

Abb. 3: InnenOhr mit GleichgewichtsOrgan

Urheber: Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014".

WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436

Lizenz: CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innenohr.jpg

Abb. 4: Holografisch-schematische Darstellung der kreativen Regeneration

Urheber: Martin Ruthenberg www.voicecraft.org

Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

Abb. 5: Spektrogramm der Vokale a,e,i,o,u gesungen von einer Profi-Sängerin auf gleicher TonHöhe

Urheber: Morito kyo

Lizenz: CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Spektrogramm_der_Vokale_a,_e,_i,_o,_u.png

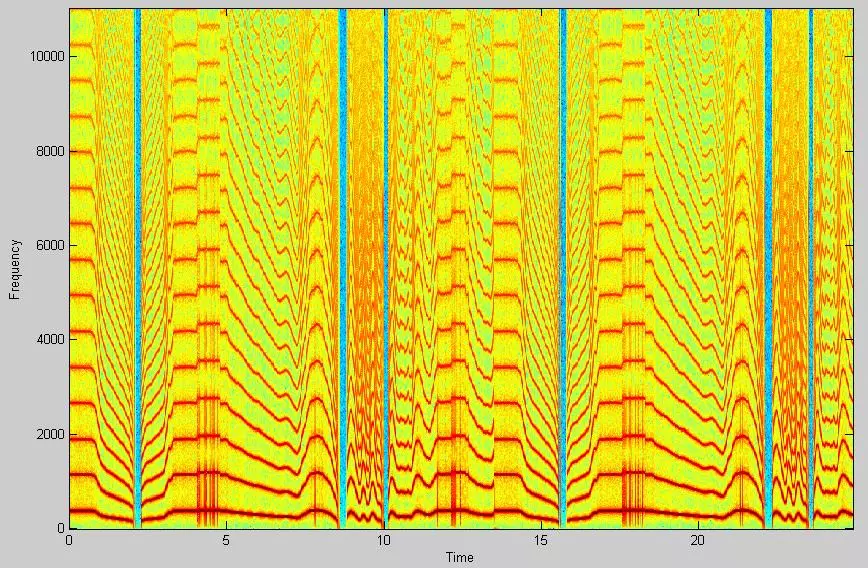

Abb. 6: Spektrogramm eines obertonreichen Tons

Urheber: Herbertweidner https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Herbertweidner

Lizenz: public domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonspektrum.JPG

Abb. 7: Harmonische TeilSchwingungen (Obertöne) einer idealisierten Saite

Urheber: Y Landman

Lizenz: public domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moodswingerscale.svg

Abb. 8: Spektrogramm des Gesangs eines BuckelWals

Urheber: unbekannt

Lizenz: CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humpback_song_spectrogram.png

CopyRight:

Der Text steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 DE. Es ist erlaubt, ihn unter Hinweis auf diese Lizenz zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen, unter der Bedingung, dass dabei der Name des Autors und www.voicecraft.org als Quelle angegeben werden. Bei einer Veröffentlichung im Internet ist ein aktiver Link auf die Seite www.voicecraft.org zu setzen. Es ist nicht erlaubt, den Text für kommerzielle Zwecke zu verwenden, ihn zu bearbeiten, abzuwandeln oder in anderer Weise zu verändern. Diese Bedingungen können im Einzelfall durch eine entsprechende Vereinbarung aufgehoben werden.

Autor: Martin Ruthenberg

Veröffentlicht: 13.10.2017

Aktualisiert: 04.06.2018